新高考导致考生成绩大幅下滑? 名牌大学副校长首次爆料!震惊了

发布时间:2019-03-29 11:03:19

西安交通大学副校长郑庆华和西安交大招生办主任訾艳阳,近日在权威的《中国考试》杂志披露了一组信息,显示新高考试点省份的录取考生,成绩出现了下降趋势!

原本成绩拔尖的沪浙考生名次大幅下降

在生源质量基本稳定的前提下,2017年招收的浙江、上海新生(均为首次参加高考改革试点考生)的摸底考试成绩有所下降;对比尚未实施高考综合改革方案的安徽、湖北2个高考大省,可以看出,未实施改革省份的学生水平相对还是比较稳定的。

上表显示,2016级入学的上海考生成绩排名全国第一,2017级快速滑落到第11名;浙江省考生则从2016年的第6名滑落到2017年的第10名。

文理不分科导致新生入学后不及格率上升

从西安交通大学2016级和2017级浙江、上海学生本科一年级末的学分成绩和必修课程不及格率(见下)的情况看,相较于参加“老高考”录取的2016级浙江、上海学生,参加“新高考”录取的2017级学生的学分成绩有所下降、不及格率有所提高。

这份数据从某种程度上说明不分文理科后,学生进入西安交通大学这样的理工科高校学习的挑战性有所增强。

是否“强制”选考物理,成绩差别大!

物理遇冷,这是本轮高考改革引发最大争议的问题。到底有多“冷”?可以先看一组数据——

以浙江省为例:

2016年6月(改革前),统考生共26.86万人,其中理科16.91万,占比62.96%,物理为必考;

2017年4月学年第二次选考,共29.13万人报名,选择物理的只有8.29万人,占总人数的27.46%;

2017年11月学年第一次选考,报名总人数25.5万人,7.3万人选考物理,占比28.62%,可以说改革后选考物理的人数呈“断崖式”下跌。

对于物理遇冷可能带来的后果,有专家和高中老师直言:这将直接影响中国大学教育水平和国家科技发展!西安交大的一组统计数据似乎佐证了这一观点。

上表的数据显示,2017级浙江学生的大学物理成绩比2016级有提升,造成这一变化的原因是西安交通大学在浙江投放的大部分理工类招生专业均要求选考物理,选择了物理科目的学生具有很强的理科学习能力。但西安交大2017年在上海的招生没有对专业选考科目做出强制要求,这导致很多没有选考物理的考生进入理工类专业后,物理成绩成为学习的最大短板,甚至上海这个教育发达城市的考生物理成绩排在全国分省排名的29位!这点充分说明高校对学生选考科目要求的重要性。

建议把物理作为必考科目、高一不选科

根据以上西安交通大学录取的近几届学生入学后成绩的简单对比,从高校角度,可以看出高考综合改革带来如下弊端:

学生和中学对新高考模式的准备不足;

走班制对中学师资的供需冲击;

学生和家长选择选考科目和高校时的急功近利;

高校应对新高考模式表现出的招生能力不足等。

西安交通大学副校长和招生办主任对本轮高考综合改革提出如下建议:

第一,不能把物理作为选考科目对待。

高考改革应始终着眼于教育强国建设,从有利于提高人才培养质量的角度出发设计改革方案。本轮高考综合改革将物理作为选考科目对待,非常不利于拔尖人才的选拔和培养,对国家未来科技人才的影响难料,因为物理学不仅仅是一门学科知识,它更是一门培养思维的学科,在科学发展史上,是物理推动数学的发展,从物理分化出化学、天文学,甚至发展出哲学、宗教、艺术等,物理学对社会的进步、经济的发展有着其他学科不可替代的作用。

第二,高一就选科助长不良风气。

成效评估应遵循“后件验证前件”的原则。高考改革方案应更多地听取高校、中学的意见。本轮高考综合改革确定从高中学业水平考试中选考3科作为高考总成绩的一部分,即让学生在高中一年级就选定专业方向,助长了“功利意识、分数为王”的不良风气,对中学和大学的人才培养均带来负面影响,并不足取。

第三,招生自主权要真正交给高校。

高考改革应真正实现综合评价、多元录取。本轮高考综合改革虽然提出综合评价、多元录取,但是对“综合”和“多元”的限定还比较死,“不拘一格降人才”的录取机制远未达到。未来的高考改革可以探索分级分类考试,应允许有条件的高校实行“三位一体”综合评价招生录取,允许一流大学在高中设置AP课程,将招生自主权真正交给高校。

“拯救”物理,教育部在行动

其实,西安交大公布的数据在其他高校也有不同程度的反映。所以在去年9月份,教育部就下发了《普通高校本科招生专业选考科目要求指引(试行)》(以下简称《教育部指引》)。

在《教育部指引》中,共有19个专业类必考物理,占总专业类数的20.4%(对比2017年上海高考的数据:8404个专业中只有8.2%的专业必考物理)。

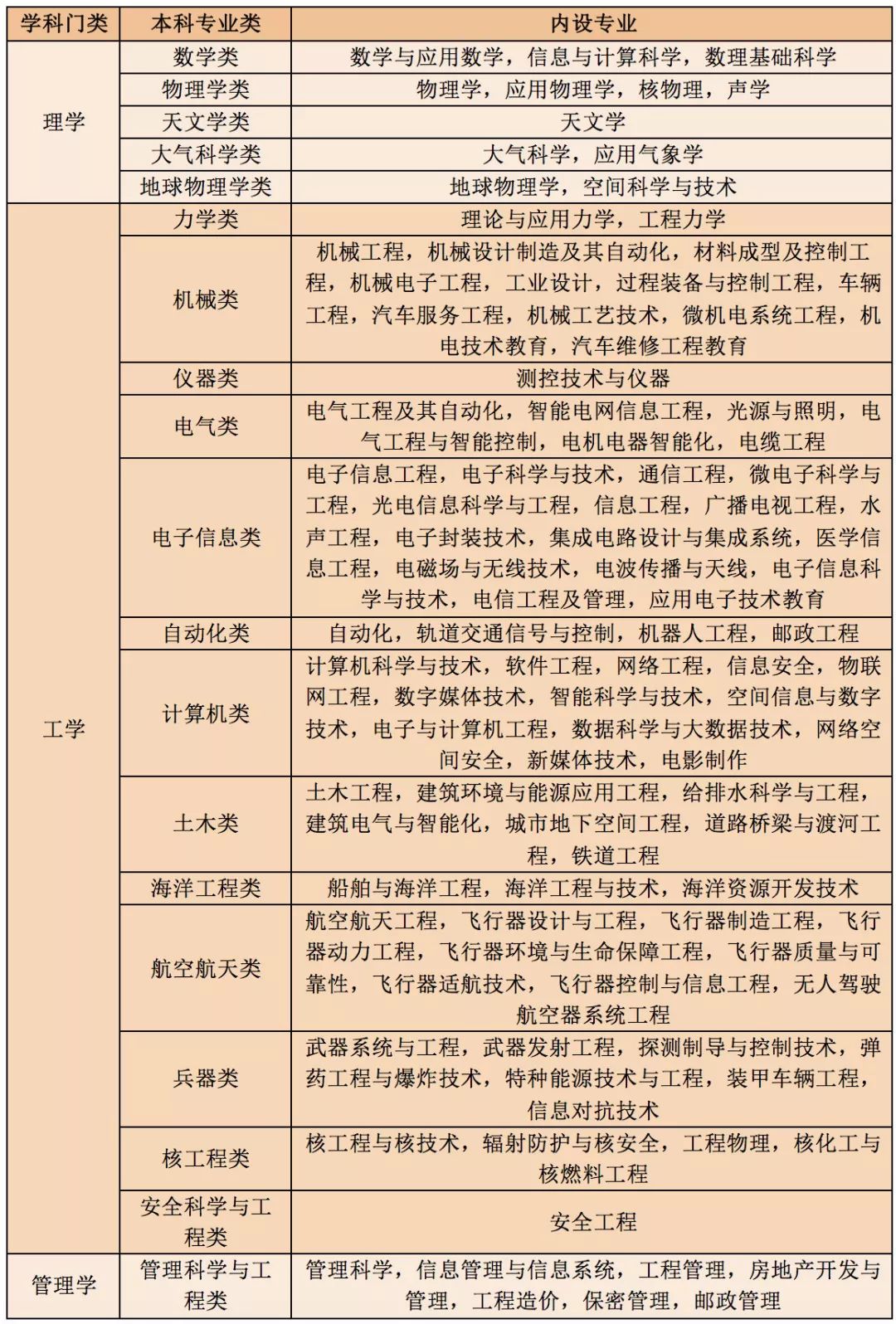

对于教育部所划定的底线,各个高校几乎是没有选择自由,除非作专门说明。要求必选物理的专业类如下所示:

从12个门类来看的话,必考物理的19个专业类分别来自理学(5个)、工学(13个)、管理学(1个)。

这里需要特别说明的是,19个专业类必考物理,这还只是《教育部指引》划定的一条底线,各高校在制定选考科目要求时,将有更多的专业类被限定为必考物理,尤其是高水平大学和高水平专业。

新试点省份或更多采用“3+1+2”模式

2月26日,教育部正式发文,确定了河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆等8省市正式启动高考综合改革,从2018年秋季入学的高中一年级学生开始实施。

这8个省市目前已有多所高中让学生进行了预选科。但值得高中生和家长注意的是:为了在增强选择性的同时提高学生的科学素养,避免弃难就易、造成物理等科学素养的下降,其中3省市已确定采用“3+1+2”模式!

那么,什么是“3+1+2“?它与传统的文理分科有何不同?能否从根本解决”选科难“”物理无人考“的难题呢?

“3”,指语文、数学、外语三门必考科目。

“1”,指物理、历史两门限选科目;将物理、历史作为必选科目,学生必须至少选择其中一门报考。同时,对物理、历史两门科目计120分,采用原始分计分。

“2”,指在化学、生物、政治、地理以及除了必选一门以外的科目中任选2门。

原来“6选3”选科的20种组合,锐减成为12种组合,物理、历史分道扬镳。对于高一的学生和家长来说,由20种选择变成12种选择,难度显著降低。

但是根据已经实行新高考改革省份的经验来看,12种组合全部开班的可能性几乎为零,因此在进行预选科的时候,避免成为小众选科组合而被迫重新选择,就显得尤为重要了!

选科选专业

1.选科,有哪些重要参考指标

(1)能力:按自己最擅长的科目选择;

(2)兴趣:根据个人兴趣,选择最喜欢、最适合自己的学科。

(3)专业倾向:按目标专业对学科的要求来选;或根据专业覆盖面积,选择路径较宽的学科

2.选科与未来选专业

选科前必然要考虑未来就读的专业。在新高考改革背景下,选科其实就是把高三的高考志愿选择提前到高一来考虑了。因为高校录取专业将与选考科目密切相关,现在选科就需要考虑未来就读的专业。

选科并不是任意选择的,因为高校在录取不同的专业时,是有专业必选的科目要求的。选择科目要注意目标大学的目标专业类对高中所选科目的具体要求,这种要求大概分为下面几种:有3 门科目要求、有2 门科目要求、有1 门科目要求、不限制选考科目。

以下收集了所有新高考改革相关的选科数据,为大家整理了3+1+2模式12种选科组合可报专业、不可报专业的的简要信息,以供高一学生和家长在预选科时进行参考。

从以上数据不难看出,物理、化学、地理三科的组合,将来大学里99.4%的专业都可以报考,但是如果选择政治、历史、地理三门科目的组合,可以填报的专业只有52.9%。其他的学科组合可以填报的专业基本都在80%以上,所以我们可以得出这样的结论:只要不选政治、历史、地理三门科目的组合,在大学专业选择范围上都不会太受限。

选科三步走

新高考中的“3+1+2”模式,其中的“1”所对应的物理、历史二选一的本质,就是学文还是学理的选择。根据研究与分析:

(1)竞赛班学员要求纯理

(2)重点高中的最顶尖班一定是纯文或者纯理

(3)期末考试物理和历史分数是物理/历史选择重要衡量标志

对于顶尖学生而言,尽管新高考改革不再分文理科,但是他们最终的“自由选择”也基本会重回纯文或纯理的组合,而这部分同学主要思考的其实就是文理的选择。

那么对于其他高一的同学和家长而言,又该如何选科呢?

步骤1:先想清楚是要学文还是学理;

步骤2:弄明白是偏文还是偏理——选物理的话,生物化学留哪个?选历史的话,政治地理留哪个?

步骤3:选定最后一科——最后一科的选择可以从擅长的科目(偏理解还是偏记忆);学校的师资、课外培训机构的师资;高校综合评测是否考本科目三个方面综合考虑。

新高考改革下如何提升竞争力

一是重视语数外三科的学习,夯实基础,提高学科核心素养,努力提升学科成绩。得语数外者得高考,三门主科一科也不能轻敌。

同学们重中之重就是学好语数外,语数外考得好高考的分数才会高,其它科目有很多的可能性。

二是确定选考科目。

第一,在高一全科体验的基础上,确定自己的优势学科,这需要首先是物理与历史学科的选择,也就是偏理与偏文两个方向;其次是其他科目的四选二。

第二,做好生涯规划,通过探索和体验,在认识自我,认识环境和社会发展需求、客观环境条件以及充分了解和掌握包括高考政策在内的各种资讯等的基础上初步确定自己未来的发展和职业方向,从而选择专业发展路径,在确定大致专业方向之后,再倒推学科组合。

新高考改革是机遇,也是挑战。新高考强调教育的“选择性”,带来了更大的选择空间,以及更全方位的评价机制,意味着同学们除了要努力学习,提升学科成绩和综合素质,提高核心竞争力,还必须从进入高中,甚至更早,便要加强探索和体验,学会选择,做好“抉择”和“规划”。因此,生涯规划比任何时候都显得无比重要。